Der Schriftsteller Wilhelm Raabe hinterließ ein Werk, das 67 Romane und Erzählungen umfasst. Er war damit einer der produktivsten Autoren seiner Generation, und er war einer der wenigen, denen es gelang, sich und die Familie durch das Schreiben zu ernähren.

Wilhelm Raabe wurde am 8. September 1831 in Eschershausen im damaligen Herzogtum Braunschweig geboren. Der Vater, Gustav Raabe, war braunschweigischer Justizamtmann, Auguste, die Mutter, war die Tochter eines angesehenen Stadtkämmerers. 1832 siedelte die Familie, bedingt durch die Versetzung des Vaters, nach Holzminden über, wo Wilhelm zunächst die Bürgerschule und später das Gymnasium besuchte. Aus dem gleichen Grund folgte 1842 der Umzug nach Stadtoldendorf, was eine Verschlechterung der Ausbildungssituation für den Schüler mit sich brachte.

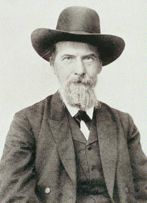

|

| Wilhelm Raabe |

Es folgte in den Jahren 1849–1853 eine Buchhändlerlehre in der Creutzschen Buch- und Musikalienhandlung in Magdeburg. Trotz Einschränkungen durch die Zensur las Raabe in dieser Zeit, was ihm in die Hände fiel, u.a. die Schriften Ludwig Feuerbachs.

Psychisch erkrankt, kehrte er ohne Gesellenbrief nach Wolfenbüttel zurück. Er war inzwischen 22 Jahre alt und versuchte noch einmal, wiederum vergeblich, das Abitur zu machen. 1854 ging Raabe nach Berlin, um sich an der dortigen Friedrich-Wilhelms-Universität als Gasthörer einzuschreiben. Er hörte Vorlesungen über Philosophie, Geschichte, Kunst- und Literaturgeschichte. In Berlin entstand auch sein erstes Werk, der Roman "Die Chronik der Sperlingsgasse", der unter dem Pseudonym Jacob Corvinus erschien.

Der 15.11.1854, später als sogenannter "Federansetzungstag" gefeiert, war der Tag, an dem Raabe sich entschied, Berufsschriftsteller zu werden, und die wohlwollende Aufnahme des Romans bei seinem Erscheinen 1856 bestärkte ihn in seinem Entschluss. Seit Ostern 1856 war Wilhelm Raabe wieder in Wolfenbüttel. Hier schloss er Lebensfreundschaften, und hier lernte er die Honoratiorentochter Bertha Leiste kennen, die er 1862 heiratete. In diese Zeit fällt auch der Beginn seines Tagebuchs, das er bis wenige Tage vor seinem Tod führte. In den sechs Jahren in Wolfenbüttel entstanden fünf Romane und dreizehn Novellen, die zumeist in "Westermanns Monatsheften" abgedruckt wurden.

1859 reiste Wilhelm Raabe nach Prag, Wien und Süddeutschland, wodurch er zunehmend mit den politischen Verhältnissen in Europa vertraut wurde. Ein Jahr später trat er dem oppositionellen "Deutschen Nationalverein" bei. Unmittelbar nach der Hochzeit zog das Ehepaar Raabe nach Stuttgart, wo die ersten zwei ihrer vier Töchter geboren wurden. Stuttgart war damals eine Schriftsteller- und Verlegermetropole, und Raabe gelang hier der ökonomische Durchbruch. Die bekanntesten Ergebnisse seiner Arbeit sind die als "Stuttgarter Trilogie" zusammengefassten Romane "Der Hungerpastor" (1864), "Abu Telfan oder Die Heimkehr vom Mondgebirge" (1867) und "Der Schüdderump" (1869). Der Umzug nach Braunschweig im Jahr 1870 fällt mit dem Beginn des Deutsch-Französischen Krieges und der späteren Reichsgründung zusammen, was Wilhelm Raabe argwöhnisch beobachtete, zumal die Standesunterschiede dadurch nicht aufgehoben wurden.

In der ersten Zeit in Braunschweig fühlte er sich isoliert, und er beanstandete, dass die Interessen der Bevölkerung eher materieller denn kultureller Natur wären. Später fand er jedoch ins gesellschaftliche Leben hinein und wurde trotz seines zurückhaltenden, fast scheuen Wesens Mitglied in verschiedenen geselligen Vereinigungen, z.B. den "Ehrlichen Kleidersellern" oder dem Künstlerclub "Feuchter Pinsel". Zu den ersten Braunschweiger Werken Raabes gehören ironisch-humoristische Novellen, weitere Erzählungen unter dem Namen "Krähenfelder Geschichten"

(1873-75) und der umfangreiche Roman "Alte Nester" (1879), die im Georg-Westermann-Verlag erschienen, mit dem Raabe bis 1884 zusammenarbeitete. Einen tiefen Lebenseinschnitt bedeutete der Tod der Mutter am 1. November 1874.

Auch Krankheit, Raabes Asthmaanfälle, erschwerte die künstlerische Existenz. Erst nach seinem 60. Geburtstag begannen Ruhm und Erfolg allmählich zu wachsen. Entscheidenden Anteil daran hatten die Romane "Pfisters Mühle" (1887), "Das Odfeld" (1888) und "Stopfkuchen" (1891), den Raabe für sein bestes Buch überhaupt hielt. In "Die Akten des Vogelsangs" (1896) sind noch die Spuren lesbar, welche der Tod der jüngsten Tochter Gertrud 1892 hinterlassen hatte. Was noch folgte, war die historische Erzählung "Hastenbeck" (1899) und "Altershausen", das Fragment geblieben ist (erschienen 1911). Danach erklärte Raabe sich zum Schriftsteller a.D.

Das Jahr 1901 wurde für Wilhelm Raabe zum Jahr der Ehrungen, sein 70. Geburtstag wurde im Braunschweiger Rathaus gefeiert und er erhielt die Ehrenbürgerurkunde. Darüber hinaus wurde er Ehrendoktor der Universitäten Göttingen und Tübingen. Trotz einer Erkrankung, an der er seit einem Besuch bei seiner Tochter in Rendsburg litt, erlebte er noch die Errichtung des ersten Denkmals am 7. August 1910 in Eschershausen, seiner Geburtsstadt, und die Verleihung der medizinischen Ehrendoktorwürde der Universität Berlin anlässlich deren Hundertjahrfeier.

Wilhelm Raabe starb am 15. November 1910, auf den Tag genau 56 Jahre nach dem Ansetzen der Feder.

Die Gedächtnisstätte im Raabe-Haus, seinem letzten Wohnort in der Leonhardstr. 29a, die Raabe-Gesellschaft e.V. im Braunschweigischen Landesmuseum, das Stadtarchiv mit dem nahezu kompletten Nachlass sowie der Raabe-Literaturpreis, der jedes zweite Jahr verliehen wird, sind ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt Braunschweig und für die internationale Raabe-Forschung unabdingbar.

Zitat:

„Unsereins muß auch in manch sauren Apfel beißen, und ihr Leute, die ihr euch über irgendein Buch ärgert, wißt gar nicht wie glücklich ihr seid, daß ihr es nicht zu schreiben brauchtet.“