Leiterin des Fachbereichs Kultur und Stadtgeschichte

|

Die Dauerausstellung informiert in 30 thematischen Segmenten über die Geschichte der Stadt, beginnend mit der Ur- und Frühgeschichte der Region bis hin zu zeitgeschichtlichen Aspekten (Industrialisierung, "Reichsbauernstadt" Goslar, Tourismus). Objekte von höchstem Rang werden präsentiert, so z.B. der berühmte Krodo-Altar (frühes 12. Jahrhundert), das Goslarer Evangeliar (13. Jahrhundert), eine Münzsammlung mit weit über 1000 Goslarer Prägungen aus 8 Jahrhunderten, die "Bergkanne" von 1477 und das Original des Goslarer Brunnenadlers aus dem 14. Jahrhundert.

Daneben findet sich auch die Alltagsgeschichte des 1000jährigen Goslars in zahlreichen Exponaten und Objektgruppen wieder: die Geschichte der Gilden wird ebenso thematisiert wie die Justiz des Mittelalters, die alte Ratsapotheke hat ebenso ihren Platz wie eine Gruppe zur Wohnkultur des Biedermeier.

Die Sammlungen zur Erdgeschichte, zur Geologie und Mineralogie schließlich locken Interssierte aus Nah und Fern in das Museum an der Abzucht.

Dem Museum angeschlossen ist die Lohmühle aus dem 16. Jahrhundert, die mit ihrem erhaltenen Stampfwerk ein technikgeschichtliches Denkmal von besonderem Rang ist.

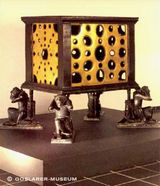

Der sogenannte Krodo-Altar

sächsisch (Goslarer Arbeit?), 1100 bis 1150 aus der Stiftskirche St. Simon und Judas

Die ungeklärte Herkunft des teilweise vergoldeten Bronzealtars, seine auffällige Form und schließlich die Frage nach seinem ursprünglichen Aussehen haben in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder zu mehr oder weniger phantastischen Spekulationen und Rekonstruktionsversuchen Anlass gegeben. Auch der Name "Krodo-Altar" ist in diesem Zusammenhang zu sehen: Zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstand die Legende, er habe im Harzburger Raum der Verehrung des heidnischen Götzen Krodo gedient. Dies ist zweifellos falsch, denn die im Inneren des Altarkastens befindliche Vorrichtung zur Aufnahme von Reliquien ist eindeutig Bestandteil der ursprünglichen Konstruktion und damit ein Beweis für den christlichen Ursprung.

|

Durch die erstgenannten Schäden ist die ursprüngliche konstruktive Verbindung zwischen den Trägerfiguren und Türmen einerseits und dem Altarkasten andererseits völlig unkenntlich geworden.

Wahrscheinlich befand sich der Krodo-Altar schon mindestens seit dem frühen 13. Jahrhundert in der um 1048 erbauten Stiftskirche St. Simon und Judas, urkundlich lässt sich dies erst seit dem Ende des 17. Jahrhunderts nachweisen. Schon zu dieser Zeit wies er ähnliche Beschädigungen auf wie heute. Sie haben also nicht - wie zeitweilig behauptet wurde - ihren Ursprung in der Zeit des napoleonischen Königreichs Westphalen, in der der Altar in ein Pariser Museum "entführt" wurde (1807). Im Gegenteil: vielleicht hat gerade dieser Kunstraub den Altar gerettet. 1812 wurden nämlich zahlreiche Kunstgegenstände aus der Stiftskirche auf einer Auktion "verscherbelt", 1819 schließlich die Kirche, diese berühmte Stiftung Heinrichs III. "auf Abbruch" verkauft und niedergerissen. Erhalten blieb nur die "Domvorhalle", die nördliche Eingangshalle, ungefähr 100 Jahre später erbaut als die Kirche selbst.

Autor: Christoph Gutmann; Foto Kunstschatz: Volker Schadach