|

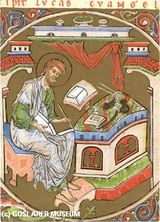

Das Goslarer Evangeliar

|

Die Szenenfolge erzählt das Leben Christi nicht in chronologischem Ablauf, sondern erzielt mit der Auswahl besonders aussagekräftiger Ereignisse eine Charakterisierung des jeweiligen Evangelientextes. Dieses an den Textanfängen verdichtete Bildprogramm geht - auch in seiner Prachtentfaltung - auf die Prunkevangeliare deutscher Kaiser zurück, wie beispielsweise den Codex, den Kaiser Heinrich III. um 1050 dem Goslarer Domstift schenkte (heute Uppsala). In Niedersachsen fand diese imperiale Tradition der Buchausstattung einen Nachklang im Prachtevangeliar Herzog Heinrichs des Löwen (Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek).

Unter welchen Bedingungen das Goslarer Evangeliar um 1230 entstand, ist leider unbekannt. Ein vermutlich hochrangiger Auftraggeber lässt sich nicht identifizieren, ein früher Besitzer jedoch nachweisen. Schon bald nach der Vollendung befand sich die Handschrift im Besitz des Goslarer Frauenklosters von Neuwerk. Auch die Herkunft des Textschreibers aus einem Hildesheimer Schreibwerkstatt konnte belegt werden. Die Abstammung des Buchmalers bleibt aber weiterhin ungeklärt.

Bildprogramm und Malstil verraten deutliche Inspirationen aus der byzantinischen Hofkunst ebenso wie aus der englisch-französischen Buchmalerei um 1200, der so genannten Kanalkunst, und aus den theologischen Schulen von Paris. Der Stil des Goslarer Evangeliars bindet das Werk jedoch fest in die Region zwischen Goslar, Halberstadt, Braunschweig und Hildesheim ein. So zeigt sich in dieser Bildgestaltung die enge Bindung an die Region ebenso wie der intensive künstlerische Austausch mit dem Osten und Westen Europas.