Nach Monaten des Umbaus wurde 1826 das Nationaltheater am Hagenmarkt als Braunschweiger Hoftheater neu eröffnet, finanziert von Herzog Carl II. Die Entscheidungen seines Direktors waren daher unabhängig von Tageseinnahmen, aber gleichsam erkauft mit den Einmischungen des Herzogs, der sich als theaterbesessen erwies und sich als den eigentlichen Intendanten betrachtete. So ist umstritten, wer von beiden den Anstoß zu dem gewagten Theaterprojekt im Jahr 1829 gab. Klingemann hatte schon einige Jahre zuvor Stücke von Goethe für die Bühne bearbeitet und fragte in einem Brief, der sich nicht erhalten hat, um die Erlaubnis für eine Aufführung, die Goethe eher gleichgültig erteilte. Klingemann hatte selbst ein Faust-Drama geschrieben, das 1815 in Braunschweig uraufgeführt wurde und sich bis in die 1860er Jahre wegen seiner Schauerromantik großer Beliebtheit erfreute. Goethes „Faust I“, 1808 veröffentlicht, galt lange Zeit als für die Bühne nicht realisierbar. Außer Privatvorführungen einzelner Szenen und Lesungen in kleinem Kreis wurden keine ernsthaften Versuche einer kompletten Aufführung unternommen. Die Schwierigkeiten bestanden nicht nur in der formalen Anlage des Stücks sondern in vielfach als unsittlich oder sozialkritisch empfundenen Stellen, von der Darstellung des Teufels einmal ganz abgesehen. Immerhin herrschte Zensur Metternichscher Prägung. Dennoch hielten sich Klingemanns Eingriffe, durch die Souveränität des Herzogs gedeckt, in Grenzen und waren eher den Möglichkeiten damaliger Bühnentechnik geschuldet. Hier zeigte sich der Theaterpraktiker. Zum Stil seiner Inszenierungen gehörten die malerische Ausgestaltung von Massenszenen, historisch genaue Kostüme und Requisiten sowie ein ausgewogenes Ensemblespiel. Durch eine szenische Bündelung von Goethes „Faust“, z.B. durch den Verzicht auf die beiden Prologe, ergaben sich zwei Spielhälften, die sich insgesamt in sechs Abteilungen gliederten. Einige für zu derb gehaltene Ausdrücke im Verlauf des Textes hatte Klingemann entschärft. Als Vorlagen für das Tableau der Aufführung dienten „Faust“-Illustrationen von Moritz Retzsch und Johann Heinrich Ramberg, welche die Einbildung der Zeitgenossen nachhaltig beeinflussten. Übernatürliche Erscheinungen, etwa die berühmte Verwandlung des Pudels, wurden mit Hilfe der Laterna magica dargestellt. Unterstützung bekam die Vorstellung durch eine Bühnenmusik, die möglicherweise von Gottlob Wiedebein stammt, dem damaligen Braunschweiger Hofkapellmeister. Die so entstandene Bühnenfassung mitsamt den Klingemannschen Regieanweisungen wurde richtungsweisend und bald darauf unter anderem in Frankfurt, Weimar und Hannover gespielt.

|

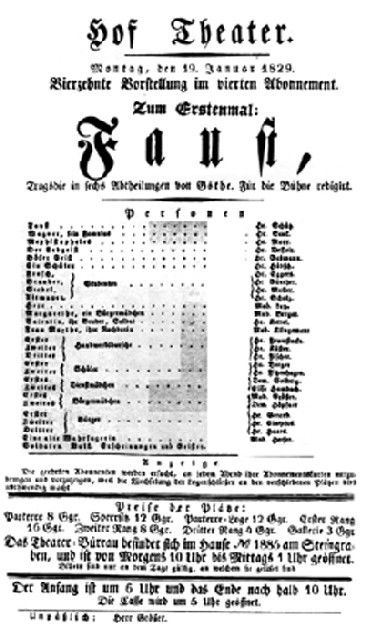

| (Stadtarchiv Braunschweig H X A : 58) |