Leiter der Ehemaligen Universitätsbibliothek Helmstedt

|

Der historische Altbestand einschließlich der Sondersammlungen beträgt ca. 13.000 Titel. Darüber hinaus besitzt die Bibliothek noch bedeutende Nachlassbibliotheken Helmstedter Honoratioren. Den Grundstock zu einer großen Helmstedter Universitätsbibliothek legte Herzog Friedrich Ulrich (1591-1634), der zunächst 1614 die Bibliotheken seines Vaters und seines Großvaters leihweise zur Verfügung stellte und später schenkte.

Durch Vermittlung des Helmstedter Professors Hermann von der Hardt (1660-1746) kam es 1702 zu einer weiteren großen Bibliotheksschenkung an die Universität durch Herzog Rudolph August (1627-1704). Die Übernahme von Nachlassbibliotheken Helmstedter Professoren und die von Bibliotheken säkularisierter Klöster führten zur weiteren Bestandsvermehrung, so dass ein Bestand von ca. 100.000 Titeln am Ende des 18. Jahrhunderts als durchaus realistisch angesehen werden kann. Nach Auflösung der Universität mussten 1812 Bestände nach Göttingen und 1913 nach Wolfenbüttel abgegeben werden.

Neben 13 sehr wertvollen Inkunabeln (Wiegendrucken) vorwiegend aus dem letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts gehören heute die künstlerisch gestalteten Bucheinbände zu den ganz besonderen Kostbarkeiten der Ehemaligen Universitätsbibliothek. Es handelt sich meistens um überzogene Holzdeckeleinbände des 16. und 17. Jahrhunderts mit Blindpressungen von Platten- und Rollenstempeln.

Hier sind besonders solche mit den Portraits und Wappen der braunschweigischen Herzöge zu nennen.

Dass man bei den Buchanschaffungen im 18. Jahrhundert durchaus auf dem laufenden war, zeigen Ausgaben der Tagebücher Peter des Großen. Hierher gehören auch Johann Jacob Volkmann (1732-1803): Historisch kritische Nachrichten von Italien 3 Bde., Leipzig 1770/71, die Goethe auf seiner italienischen Reise als Führer benutzte.

Wichtig sind auch verschiedene Ausgaben der Concordienformel, jenem Einigungswerk des Luthertums, das nach Luthers Tod die auseinanderfallende lutherische Kirche zusammenhalten sollte.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die theologischen Streitschriften, die sich gegen Georg Calixt (1586-1656) und seine Helmstedter Theologie richten (Statius Büscher: Crypto-Papismus Novae Theologiae Helmstadiensis 1638

Johann Hülsemann: Calixtinischer Gewissenswurm. Leipzig 1653 Bartholdi Nihusii: Wecker für die Herzogthumbe Braunschweig und Lüneburg. Cöln (Köln) 1643.)

Besonders zu nennen ist auch Lorenz Heister: Chirurgie... Nürnberg 1724.

Heister gab sie in deutscher Sprache heraus, damit auch die nicht akademisch vorgebildeten Wundärzte und Bader daraus Nutzen ziehen konnten.

Zu den Sammlungen der Ehemaligen Universitätsbibliothek gehören sowohl Kupferstiche als auch Autographen Helmstedter Professoren.

Als besonders wertvolle Handschriften sind zu nennen:

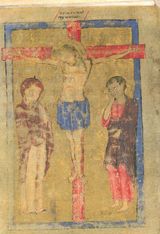

Breviarium Romanum (Römisches Brevierbuch), lateinischer Text, geschrieben auf Ziegenpergament, aus der Zeit um ca. 1230 (Haselhoff-Schule, Kloster Wöltingerode) mit Blattgoldauflagen und Blaumalerei der einleitenden Bilddarstellungen, sowie farbigen Initialen im Text.

Teutsches Evangelienbuch

|

| Teutsches Evangelienbuch |

Ein Pergamentfragment (abgelöster Bucheinband) in niederdeutscher Sprache erwies sich als Teil des Landrechtstextes des Sachsenspiegels und erregte in der Fachwelt großes Interesse.